Les Conséquences de l'activité volcanique sur la Biosphère.

En raison de la diversité des phénomènes liés au volcanisme, les conséquences d’une activité volcanique peuvent être nombreuses, aussi bien pour la vie humaine que pour les biens ou l’environnement.

Éruption du Pinatubo aux Philippines.

A) A court terme.

À court terme, les émissions de grandes quantités de cendres et de gaz (SO 2, CO 2…), d’autres matériaux endogènes ont des répercussions sur le climat, la faune, la flore et la vie humaine.

Répartition des décès causés par les éruptions volcaniques.

1) Les coulées de lave.

Les coulées de lave accompagnent souvent les éruptions volcaniques, surtout les éruptions basaltiques. Bien qu’elles puissent détruire tout objet immobile sur leur chemin, y compris les maisons, les routes et les observatoires de volcans, elles font partie des processus les moins dangereux associés à une éruption volcanique. Les coulées se déplacent lentement, entre quelques kilomètres à l’heure et une fraction de kilomètre à l’heure; les gens et les animaux peuvent normalement s’écarter de leur chemin. Les coulées de lave engendrent cependant beaucoup de risques secondaires. Elles peuvent être à l’origine d’incendies de forêts par exemple .

Schéma d'une coulée de lave.

2) les coulées pyroclastiques.

Les coulées pyroclastiques sont des avalanches denses de gaz chauds, de cendres chaudes et de blocs qui roulent le long des pentes d’un volcan durant une éruption. Elles sont le plus souvent associées à des éruptions explosives et se forment lorsque la colonne de cendres, qui s’élève du volcan, s’effondre. Elles se forment également quand une éruption moins forte s’écoule par le bord d’un cratère ou d’une caldeira, ou quand une coulée ou un dôme de lave se désintègre sur une pente abrupte. Les coulées pyroclastiques provenant de l’effondrement d’une colonne peuvent atteindre une vitesse considérable et voyager sur de grandes distances. On a enregistré des vitesses entre 50 et 150 km/h et des distances parcourues de trente kilometres ne sont pas inhabituelles. Bien qu’extrêmement rares, les plus grosses éruptions ont engendré des coulées pyroclastiques qui se sont rendues jusqu’à 100 km du volcan. Toutes les coulées pyroclastiques sont extrêmement destructrices, détruisant les bâtiments, les arbres ou tout autre objet sur leur passage par choc, enfouissement ou incendie. Des gens pris dans une coulée pyroclastique n'ont quasiment aucune chance de survie.

Coulée pyroclastique.

3) Les nuées ardentes.

Les nuées ardentes sont des nuages denses de gaz chauds et de débris rocheux, qui sont générés par l’interaction du magma et de l’eau. Elles sont plus violentes et se déplacent plus vite que les coulées pyroclastiques; des vagues ont été enregistrées à plus de 360 km/h. Elles sont extrêmement destructrices à cause de leur haute densité et de leurs vitesses élevées. Les gens et les structures situés sur leur passage n'ont presque aucune chance de survie.

White Horse Bluffs ,par exemple, en Colombie-Britannique, s’est formé à partir de dépôts successifs de nuées ardentes; mais en général, ces dépôts se conservent difficilement et le peu de vestiges qui subsiste s’érode facilement.

Une nuée ardente.

Les vestiges d’une maison après une nuée ardente.

Schéma d'une nuée ardente.

4) Les lahars (ou coulées de boue).

Les lahars sont des coulées boueuses; elles se produisent pendant ou juste après l'éruption. On les observe sur les pentes raides et mal consolidées de certains volcans où d'importantes masses d'eau provenant de pluies, d'orages, de la fonte des calottes glaciaires ou encore de nappes phréatiques superficielles occupant le cône volcanique, emportent les matériaux accumulés sur les pentes de l'édifice. Les matériaux volcaniques instables mélangés à l'eau s'écoulent alors sous l'effet de la pesanteur ou aux moindres mouvements dus à l'activité volcanique et sismique de la région. Les "lahars" (mot d'origine indonésienne) sont généralement plus destructeurs que les éruptions elles-mêmes.

Lahar après l'éruption du Nevada del Ruiz en Colombie.

Schéma d'un lahar.

5) Les chutes de tephra et autres projectiles.

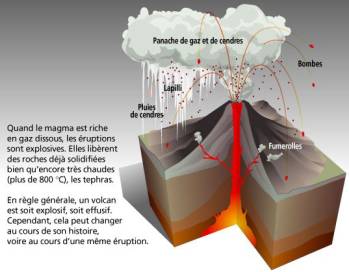

Le téphra est de la roche volcanique pulvérisée. Il accompagne presque toutes les éruptions volcaniques explosives. L'étendue des zones touchées par les retombées volcaniques : cendres, bombes, lapilli (particules de lave de la taille de graviers) est plus ou moins vaste, selon la quantité des produits émis au cours de l'éruption par le volcan, la violence de celle-ci, la fragmentation et la dispersion des fragments. Ainsi, durant les éruptions explosives très violentes, le téphra est transporté dans la haute atmosphère. Dans les éruptions moins violentes, la plupart du téphra retombe dans un rayon de quelques kilomètres de la cheminée et les projectiles balistiques qui l’accompagnent à des distances relativement plus courtes.

Colonne d'éruption explosive au Mont St-Helens.

Schéma des projections volcaniques.

- Le téphra le plus fin (la cendre) peut être entraîné par les courants aériens sur des centaines voire des milliers de kilomètres.

Bord d’attaque d’un nuage de cendre.

- La couche de lapilli, plus lourde, peut parfois recouvrir des villes entières comme ce fut le cas dans l'île d'Heimaey en Islande au cours de l'éruption de l'Eldfell en 1973.

Eruption de l'Eldfell en 1973.

- Enfin, les projectiles balistiques (c'est à dire les blocs et les bombes volcaniques), qui sont les plus gros blocs, sont le plus souvent éjectés à de courtes distances de la cheminée bien qu'il arrive parfois qu’ils soient projetés à plusieurs kilomètres.

Blocs éjectés d'un volcan.

À cause d’une dispersion souvent étendue, les cendres volcaniques peuvent représenter un risque important pour la santé et créer des problèmes économiques dans une grande région. La cendre peut polluer les réserves d’eau et interrompre les transports. Des accumulations de cendre lourde peuvent entraîner l’effondrement de bâtiments et d’autres structures. Si les cendres fines sont inhalées elles peuvent obstruer les voies respiratoires et aggraver les difficultés respiratoires comme l’asthme ou la bronchite. Les particules grossières peuvent se loger dans le nez (causant une irritation) et les yeux (abrasion de la cornée). Une exposition à long terme à la cendre volcanique peut entraîner la silicose. Le bétail peut aussi être touché (voies digestives) voire empoisonné par les cendres qui recouvrent les prairies. Cependant, la cendre est rarement une cause directe de décès, à moins que sa retombée soit si forte qu’elle soit la cause de suffocation.

Les blocs eux sont plus dangereux du fait de leur taille, mais n'étant pas projetés dans un grand périmètre, le danger reste limité.

Conséquence de la chute de téphra.

6) Glissements de terrain.

Ce risque, connu sous plus d’un nom, implique l’effondrement d’une partie du volcan. Si l’effondrement est associé à une éruption, il peut en résulter une éruption plus importante et éventuellement plus explosive que celle à laquelle on aurait pu s’attendre. Ce fut le cas, le 18 mai 1980, lors de l’éruption du Mont St-Hélène où la dépressurisation catastrophique du volcan, engendrée par un énorme glissement de terrain, a entraîné une éruption d’un caractère très différent de ce qui avait été prévu. Quand le magma est poussé vers le haut de la chambre magmatique inférieure par le conduit magmatique, le volcan gonfle comme lorsqu’on gonfle un ballon. Pendant le gonflement, les flancs du volcan deviennent très abrupts et instables. Durant cette phase, le tremblement de la terre associé à la poussée dans la cheminée et à la montée du magma peut déclencher un effondrement. L’effondrement d’une grande partie de l’édifice s’appelle un 'effondrement de secteur'

Les glissements de terrain et les avalanches de débris prenant naissance sur les volcans sont un risque secondaire important qui n’est pas directement lié aux éruptions volcaniques. Quand un glissement de terrain se déplace le long d’une pente, les gros blocs se fractionnent dans des fragments de plus en plus petits; quand ils sont mélangés à de l’eau de fonte de neige ou de glace, ils peuvent transformer le glissement de terrain en avalanche de débris et l'entraîner plus loin qu’une avalanche de roches de même taille. Les pentes d’un volcan, rendues plus abruptes par les explosions ou plus tard par l’érosion, sont souvent affaiblies par l'infiltration d'eau: cela les rend susceptibles d’instabilités longtemps après que le volcan soit entré en dormance.

7) Gaz toxiques.

Les gaz constituent eux aussi un danger majeur car ils sont souvent toxiques et invisibles. En voici quelques exemples:

- Le SO2 (dioxyde de soufre) qui a été émis en abondance en 1973 au Laki en Islande s'est transformé, au contact de l'eau atmosphérique ou volcanique en acide sulfurique nocif.

- Le fluor très polluant peut contaminer l'eau.

- Le CO2 (dioxyde de carbone) invisible et plus lourd que l'air ambiant, toxique quand il a atteint une concentration de 10 à 20%, s'écoule à partir de lacs occupant d'anciens cratères en nappes sournoises dans les vallées environnantes. Les populations et leurs bétails meurent presque instantanément par asphyxie.

Ainsi le 20 février 1979, 0,1 km 3 de SO2 fut émit à l'état pur lors d'une éruption phréatique mineure ce qui tua 142 personnes au plateau de Dieng à Java.

Mais l'événement le plus dramatique eut lieu le 21 août 1986 au lac Nyos au Cameroun. L'émission d'une nappe de CO2 y fit 1746 morts et tua tous les troupeaux se trouvant dans la zone. Quelques dommages mécaniques furent aussi constatés, mais aucun effet chimique, ni thermique ne fut rescencé. La répartition des animaux morts prouve que la concentration létale de gaz à atteint 120 mètres au dessus du niveau du lac.

Lac Nyos.

Il semblerait (ce n'est encore qu'une hypothèse) que le CO2 soit d'origine magmatique. Il serait en fait piègé sous forme de sidérite (lié au fer, ce qui expliquerait la tâche de rouille observée au milieu du lac après l'émission du gaz) et accumulé progressivement au fond du lac, avant d'être libéré dans l'atmosphère, lors d'un brusque mouvement de terrain dû à l'activité sismique et volcanique de la région.

Après le dégazage, le niveau du lac a baissé de 1 mètre, et une tâche rouille a été observée en son milieu, de plus les 845 survivants ont souffert des poumons (oedème) et des yeux (conjonctivite). Il semblerait possible de se prémunir de semblables catastrophes futures en pompant régulièrement les eaux profondes qui peuvent progressivement libérer leur gaz en surface.

8) les pluies acides.

Les gaz volcaniques sont acides et peuvent par conséquent causer des pluies acides. Ces pluies acides peuvent être causées par deux différents produits :

- le monoxyde d’azote (NO).

- le dioxyde de soufre (SO2).

Deux réactions se produisent alors sur le plan chimique :

2 NO + O2 -> 2 NO2

3 NO2 + H2O -> 2 HNO3 + NO

2 SO2 + O2 -> 2 SO3

SO3 + H2O -> H2SO4

Ces deux molécules réagissent au contact du dioxygène de l’air et le produit formé se combinent aux gouttelettes d'eau, présentent dans l’air, pour former des acides.

Ces deux molécules d’origine proviennent des rejets des volcans.Les précipitations acides sur l'eau s'avèrent désastreuse pour la faune aquatique car elle provoque une mise en solution des sels d'aluminium très toxiques. Il en résulte une raréfaction considérable du plancton, puis des macro invertébrés et des poissons; Tous ces problèmes de modification de la vie aquatique provoque un déséquilibre de l'écosystème qui résulte de la disparition de certaines espèces et de l'apparition de nouvelles.

Les pluies acides interviennent aussi dans le dépérissement des forêts, bien que ce dernier soit un syndrome complexe dans lequel interviennent aussi de façon directe les polluants gazeux (SO2 et photo oxydant).

L'action des pluies acides sur les arbres est diverse. Par exemple, l'arbre grandit plus lentement, il manque de vigueur pour se défendre contre les maladies qui le menacent et il résiste moins bien à la sécheresse et aux attaques d'insectes. De plus, la formation de matière vivante ne peut plus se faire normalement et les photo oxydants, par exemple l'ozone (O3 ), attaquent directement les feuilles en détruisant leur fine couche protectrice.

En effet, les arbres sont particulièrement sensibles aux pluies acides : leurs feuilles ou leurs aiguilles tombent prématurément, leurs racines deviennent clairsemées, leur croissance est ralentie et la plupart du temps, ils finissent par mourir.

De plus, les dépôts acides perturbent les sols et rendent la croissance difficile pour certaines plantes. L'accroissement de la dégradation des plantes et des animaux se traduit par une hausse des émissions de méthane (CH4 ) dans l'atmosphère.

Comparaison entre une feuille saine et une feuille attaquée par les pluies acides.

Forêt dévastée par les pluies acides.

9) Les risques du volcanisme sous-marin.

Un corps flotte si sa densité moyenne est inférieure à celle de l'eau. Si un tel corps est totalement immergé, le poids de l'eau qu'il déplace (et donc la poussée qu'il subit) est plus grande que son propre poids ; il remonte alors vers la surface jusqu'à ce que le poids de l'eau déplacée soit égal au poids de l'objet flottant. Ainsi, un bloc de bois dont la densité est égale aux six dixièmes de celle de l'eau flotte avec six dixièmes de son volume sous l'eau, puisque, dans ce cas, le poids du fluide déplacé est identique au poids du bloc de bois. En vertu du principe d'Archimède, les bateaux sont plus enfoncés dans l'eau s'ils sont plus chargés (il faut déplacer plus d'eau pour avoir la poussée nécessaire).

Or nous savons que les volcans sous-marins produisent de la vapeur qui diminue la densité de l’eau. Le risque de ce phénomène réside donc dans le fait que les corps se trouvant à cet endroit coulent puisque ces corps ont alors une densité plus forte que celle du mélange eau (liquide) / eau (gazeuse). Le risque est d’autant plus grand qu’étant pris dans ce phénomène presque inconnu et imprévisible, il est difficile d’en réchapper.

10) Les tsunamis.Lorsqu'une éruption explosive se déclenche près des côtes dans l'océan, elle provoque des ondes affectant la surface de la mer et causant un raz de marée dévastant tout sur son passage. "Tsunami" est le terme japonais signifiant raz de marée volcanique car ce pays est l'une des régions du monde les plus souvent affectées par ce type de risque volcanique. Un tsunami est particulièrement meurtrier car il n’y a pas obligatoirement de signes précurseurs, c’est la catastrophe naturelle la plus dangereuse.

A l’époque préhistorique, les vagues auraient ainsi atteint 300 m de hauteur et parcouru plus de 3000 km à des vitesses voisines de 750 km/heure .Contrairement aux vagues provoquées par le vent ou les marées, les vagues d’un tsunami se propagent d’une façon ondulatoire au fond des océans. Il n’y a pas la moindre ride en surface mais, lorsque les vagues atteignent les eaux peu profondes – près du littoral – elles se rétractent et forment des masses d’eau qui peuvent se propulser à plus de 30 m de hauteur.

Schéma de la formation d'un tsunami.

Les tsunamis initiés par des phénomènes volcaniques représentent 5 % des tsunamis répertoriés, dont 25 % sont dus à des coulées pyroclastiques (Krakatau 1883), 20 % à des séismes, 20 % à des éruptions sous-marines, 15 % à des avalanches de débris et effondrements sectoriels (Unzen 1782, Augustine 1883, Paluweh Island 1928, Papouasie 2001), 10 % à des effondrements de caldeiras (Santorin 3.6 ka), 5 % à des lahars et 5 % à des explosions phréatomagmatiques (Keating et al., 2000 ; Begèt, 2000). Ces tsunamis sont à l'origine de 25 % des victimes du volcanisme depuis 250 ans (90 tsunamis répertoriés). Seules les coulées pyroclastiques, les avalanches de débris et les effondrements sectoriels et centraux (caldeiras) sont à même de provoquer des tsunamis dont la hauteur de vague dépasse 5 m. En effet, lors de tels événements, le transfert d'énergie est extrêmement rapide et génère une vague d'impulsion très puissante (" impulsive wave ").

Les déstabilisations de flancs affectant les îles volcaniques (avalanches de débris, effondrements sectoriels) emportent brusquement en mer des dizaines, voire des centaines de km³ de matériaux, produisant alors des tsunamis géants dont les vagues peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

D'après les résultats de modélisations (Iwaski, 1997), les tsunamis engendrés par des glissements sont moins dispersés que ceux occasionnés par les tremblements de terre et leur impact est ainsi plus localisé. Mais leur magnitude et la période des vagues sont très variées. La hauteur des vagues dépend essentiellement du volume et de l'accélération des matériaux emportés. L'arrivée brutale des matériaux du glissement provoque dans un premier temps un enfoncement local de la surface de l'eau, à la manière d'un sucre tombant dans un tasse de café. En réaction à cet enfoncement se produit ensuite un soulèvement qui se propage en périphérie, initiant alors un tsunami. La vitesse de propagation de la vague est directement proportionnelle à la hauteur d'eau : 10 à 100 km/h près des côtes et en eaux peu profondes, plus de 800 km/h à travers les eaux profondes (ce qui est le cas pour les îles océaniques…). L'extension maximale du tsunami sur les terres (run-up) dépend de son énergie potentielle (hauteur des vagues), mais aussi de son énergie cinétique (vitesse) et de la morphologie côtière. Ainsi, le run-up est d'autant plus grand que la hauteur des vagues du tsunami est grande ou qu'il est rapide et canalisé (estuaires, rias, débouchés de vallées).

Schéma de la formation d'un tsunami.

a) Effets morphologiques : érosion des plages.

Exemples :

- recul de la plage après le passage d’un tsunami de 8 m sur la plage de Marsella au Nicaragua en 1992.

- recul de 150 m d’une plage de Florès par glissements répétés sur 2 km de long après une vague de 11 m de haut.

b) Effets écologiques.

Par l’action mécanique des vagues:

Par l’action du sel:

L ’eau salée tue toute la végétation ayant résisté au choc mécanique des vagues.

..................................................

Vue du village de Gleebruk avant le tsunami de 2004 et après.

(cliquez pour agrandir).

c) Effets humains et sociaux-économiques

Les pertes s’élèvent généralement à plusieurs centaines de victimes, sauf dans les cas les plus graves où elles se comptent par dizaines de milliers (Santorin 1600 av. JC, Lisbonne, 1755, Krakatoa 1883, Honshu 1896 et plus dernièrement Sumatra en 2004).

L’Indonésie est un des pays les plus gravement touchés et c'est aussi le pays où le risque est le plus important au monde. Certes, il n'y a pas plus de risque qu'au Japon, mais la vulnérabilité des populations y est beaucoup plus importante.

B) A long terme.

De tout temps, le volcan a été déïfié, voire recherché, ce qui peut sembler paradoxal. Nos ancêtres de la préhistoire et de l'Antiquité avaient donc déjà compris l'aspect bénéfique du volcan. Le volcan est source de vie, de fertilité, d'habitats, de matières premières utiles ou énergétiques, de santé, de joies ou encore de loisirs.

1) Conséquences sur la planète.

On accuse beaucoup de volcans d'être des meurtriers. Cependant, ils empêchent la terre d'exploser: la pression au coeur de la terre ne peut sortir que par les volcans (on pourrait les comparer à des soupapes de sécurité).

Les volcans jouent un rôle fondamental dans la vie d'une planète en servant d'échappatoire à la chaleur que celle-ci a emmagasinée au cours de sa formation. Ce sont des édifices dont l'importance est majeure dans l'histoire géologique d'une planète.

Le volcans sont présentés comme étant la source de l’ atmosphère et des océans et participent ainsi à la formation de la biosphère, cette petite couche d’à peine 6 kilomètres d’épaisseur dans laquelle nous sommes nés et nous pouvons vivre.

- La vie est probablement apparue au fond des océans à l’abri des rayonnements ultraviolets avant que l’atmosphère terrestre ne se forme: là où l’on peut l’observer actuellement par 3000 mètres de fond, en absence de lumière dans la chaleur des " fumeurs noirs " ces sources hydrothermales chargées d’acide et de métaux lourds, produits que nous considérons comme éminemment toxiques lorsqu’ils sortent de nos usines et qui ont fourni l’énergie nécessaire à la vie, par la dégradation du soufre.

- Aujourd’hui la présence de la vie sur terre n’est plus liée au soufre mais au carbone qui fournit la texture de la substance même de la vie: la matière organique dont tous les êtres vivants sont constitués: Ce carbone vient des volcans et par la photosynthèse il stocke l’énergie solaire dans les végétaux. Ce stockage en dégradant le dioxyde de carbone libère l’oxygène qui constitue 20% de l’atmosphère terrestre, déchet de la photosynthèse il est le " comburant " indispensable à toute l’énergie qu’utilise les êtres vivants . Energie indispensable à nos cellules mais également énergie nécéssaire à la combustion du bois que brûlait l’homme des cavernes ou aujourd’hui a celle des carburants fossiles qui alimentent nos foyers domestiques ou les moteurs de nos véhicules.

2) Conséquences sur le climat.

Les gaz et les poussières provenant des volcans peuvent avoir deux types d’impacts sur le climat :

- des particules peuvent se répandre dans l’atmosphère et stratosphère et faire écran aux rayons du soleil.

- ces mêmes poussières peuvent intervenir dans le schéma des pluies car elles approvisionnent les nuages en noyau favorisant la formation des pluies.

Après l'éruption d'un volcan, il y a souvent des vents violents, de fortes pluies et des coulées de boue. Si le volcan se trouve dans une zone enneigée, il y a des avalanches. Si le nuage de cendre est important, il peut parfois faire le tour de la planète, et provoquer des couchés de soleil en plein jour. Le nuage peut aussi empêcher le soleil de réchauffer la Terre Un fin nuage de ces gouttes peut faire écran et barrer la route à 0,5% de la lumière solaire ; ce qui entraîne un très léger refroidissement des températures: on a vu des chutes de neige et des gelées en plein été.

Les principaux constituant des nuages volcaniques sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, et d’autres tels que le chlore, le dioxyde de soufre ou le sulfure d’hydrogène. La stagnation de la vapeur d’eau dans l’atmosphère, est seulement de quelques jours, puis l’eau (rejetée par les volcans) retombe sur la Terre sous forme de pluie. Dans les régions proches des volcans (qui peut s’étendre jusqu’à quelques milliers de kilomètres), la quantité de dioxyde de carbone rejetée ne représente que 0,01% de celle qui est déjà contenue dans l’atmosphère, ce qui est dérisoire. Les gouttes d’acide sulfurique (provenant du soufre projeté par les volcans) ont une propriété particulière : elles sont très brillantes et réfléchissent une grande partie de la lumière solaire.

Plusieurs éléments font que le volcanisme affecte ou non le climat.

- Il faut une éruption assez violente pour que les matériaux soient projetés dans la stratosphère (à 18km d’altitude au niveau de l’équateur et 10 ou 12km a des latitudes plus hautes) .

- Les gaz atteignant la stratosphère doivent contenir du soufre en quantité suffisante pour former de l’acide sulfurique.

- Les risques que les poussières se répandent autour du globe sont d’autant plus grands que le volcan est proche des tropiques (les poussières ont tendance à se diriger vers les pôles) .

En 1991, l’éruption du Pinatubo a augmenté la quantité de poussière présente dans l'atmosphère. On a alors enregistré une baisse de la température globale d’environ 0,25°C en 1992 (par rapport aux maximales de 89, 90, 91.

3) Conséquences sur la couche d’ozone.

Pour commencer, il fait savoir que la couche d'ozone est en fait, une poche de gaz. Elle est composée de chlorofluorocarbures (cfc),d'atome de chlore, de molécules d'oxygène, de molécules d'ozone et d'atome de fructose. L'ozone (le gaz) se forme quand les rayons ultraviolets du soleil rencontrent de l'oxygène. Ce gaz bleuâtre qui est formé d'atomes d'oxygènes est le même que celui que nous respirons.

La couche d'ozone est menacée par les émanations chimiques libérées dans l'air.

Le chlore est le principal responsable de la destruction de l’ozone dans la stratosphère

L’émission d’acide chlorhydrique des volcans a par conséquent des conséquences sur celle-ci, car il s’agit d’un dérivé du chlore. Lorsque l’acide chlorhydrique (HCl) est dissocié en hydrogène et en chlore sous l’action de la lumière, le chlore libre va immédiatement réagir avec l’ozone (O3) et le diviser en dioxygène et monoxyde de chlore

Cl + O3 -> ClO +O2

Le taux de chlore dans l’atmosphère est de 0,6 pour un milliard, son effet est donc limité, car ce gaz est rapidement dissous dans l’eau de pluie et ne peut pénétrer en grande quantité dans la stratosphère.

Cependant la conversion en aérosols sulfatés (SO2) qui se forment dans la stratosphère quand le dioxyde de soufre émis par un volcan se combine avec des particules d'eau lors des éruptions peut conduire à une perturbation de la couche d’ozone. L’effet des aérosols est notamment d’augmenter la fréquence d’apparition des nuages stratosphériques qui influencent les cycles catalytiques de destruction de l’ozone par le Cl déjà présent dans la stratosphère.

Les années suivant l’éruption du Pinatubo en 1991, la cartographie de la couche d’ozone et d’autres observations indiquaient des réductions de la quantité d'ozone plus importantes que les années précédentes aussi bien aux latitudes moyennes qu’aux hautes latitudes de l’hémisphère Nord.

4) Un habitat naturel.

Les coulées volcaniques, mises en relief par le jeu de l'érosion, se déchaussent progressivement à leur base, aménageant peu à peu un abri naturel. Ces « abris sous coulées », ont été habités par nos ancêtres de la préhistoire. Ces sites protégés dominaient les alentours du volcan, comme en Turquie, en Cappadoce, où ont été creusées dans des cendres volcaniques soudées des habitats troglodytes nommés « des cheminées de fées » . Ces matériaux volcaniques présentaient de multiples avantages : relativement faciles à creuser, imperméables et isothermes. Dans ces habitations, il faisait doux en hiver et frais en été.

5) Les conséquences sur la foresterie et l’agriculture.

Aujourd'hui, environ 300 000 personnes vivent aux pieds des volcans. Cela est dû à la fertilité du sol. En effet, les cendres volcaniques constituent un engrais naturel (et gratuit) très efficace. Les éruptions volcaniques amènent à la surface du globe une grande quantité de minéraux favorables au développement de la flore.

les cendres volcaniques possèdent de nombreux éléments qui sont indispensables aux plantes comme le soufre, le potassium, le magnésium, le calcium, le sodium, le phosphore ou le sélénium. Tous ces éléments forment un véritable engrais naturel. Il est vrai qu'après une grande éruption qui ensevelit toute une région de cendre, la végétation est détruite. Mais si cette cendre n'est pas trop acide, que la couche n'est pas trop épaisse et que le climat est assez bon, on voit des plantes sortir de terre en moins d'une année. En 20 ans, un nouveau manteau végétal a complètement remplacé le précédent. La terre peut produire alors des récoltes miraculeuses plusieurs fois dans l'année car les cendres agissent aussi comme paillis, retenant l’humidité et renforçant la croissance.

Ceci explique que dans certains pays, on en vient à souhaiter une éruption pour que les sols redeviennent fertiles. Entre mourir de faim tout de suite et éventuellement mourir dans une éruption, les gens choisiront toujours la seconde option.

Ainsi on peut voir par exemple, à Naples, des vignes plantés partout sur les flancs du volcan.

En Indonésie, aux pieds de certains volcans, les gens peuvent faire trois ou quatre récoltes de riz par an (voire plus). On y cultive une sorte de radis géant .

6) Le volcanisme offre des ressources intéressantes.

Les roches qui remontent du plus profond du magma sont les plus chaudes, et aussi les plus précieuses. Elles se cristallisent en remontant et on peut donc trouver autour des volcans de la topaze, de l'améthyste, de l'opale, de l'agate et parfois des diamants et de l'or. c’est ainsi qu’au Chili sont exploités le cuivre et l’or (et d’autres). Le diamant lui-même se trouve dans certaines zones volcaniques. Constitué de carbone pur, fabriqué dans les profondeurs du globe sous des pressions énormes. Ce ne sont pas les seuls métaux produis par les volcans, il y a également de l’argent, du fer, du plomb, de l’étain, du zinc ou encore de l’uranium. Les roches volcaniques se révèlent être des roches très utiles :

Le soufre volcanique sert en pharmacie, en agriculture, ou pour la fabrication de colorant .

La pierre ponce est une roche volcanique poreuse, les gaz qu'elle renfermait ne se sont pas échappés. On s'en sert pour s'enlever la corne sous les pieds.

Le tuf et la ponce sont des excellents matériaux de construction. Les ponces claires de Lipari, une des îles Eoliennes au large de l'Italie, ont été utilisées pour l'édification du Colisée de Rome et pour de nombreuses constructions à Pompéi. La cathédrale de Clermont-Ferrand est édifié à l'aide de roches volcaniques.

Les boues soufrées sont recommandées pour soigner l'asthme et les maladies de la peau.

L'eau qui traverse les régions volcaniques devient très riche en éléments minéraux.

Le thermalisme s'est considérablement développé, en particulier dans les régions volcaniques, où de nombreuses sources jaillissent le long de faille géologiques, récentes ou anciennes. Beaucoup de stations thermales existent en Auvergne, elles soignent les allergies, les anémies, les rhumatismes, l'appareil digestif ou l'appareil respiratoire, les reins.

7) Le volcanisme offre une énergie considérable.

Les volcans sont des sources d’énergie que l’homme a toujours souhaité exploiter. Dans les régions volcaniques de nombreuses sources thermales abondent, ainsi dans le Cantal, la petite ville de « Chaudes-Aigues » (eau chaude) possède un ancien lavoir municipal qui est alimenté gratuitement par la source du Par qui coule à 82°c.

La géothermie, est l’exploitation de la chaleur du sous-sol. Aujourd’hui la production totale d’électricité de la ville de « Larderello » (est assuré par 3 centrales géothermiques. L’Islande se sert également de la géothermie qui représente 5% de la production nationale d’énergie, ce qui est important. D’autres pays ont également recours à ce type d’exploitation, comme le Japon, la Nouvelle-Zélande, les États-unis. On pence que la géothermie couvrira bientôt 1% des besoins énergétiques mondiaux.

Malheureusement, comme toutes les autres énergies, la géothermie est polluante car les eaux captées contiennent de nombreux sels minéraux dissous.

Malheureusement tous les aspects positifs décrits ici sont souvent privilégiés aux dangers qui les accompagne par des populations souvent pauvres qui s'installent alors beaucoup trop près des volcans sans faire attention aux risques qu'ils prennent.